我得真心诚意地这么说:虽然最近AI被各种蹭热度自媒体、赛博泔水作坊、没需求但硬要扯上关系的FOMO们搞得有点浮躁,但AI确实是个好东西,尤其对超级个体和小型精致消费品牌而言。

我自己就是个货真价实的超级个体:主见大,想法多,要求高还抠门儿,因为不想面对人际关系绑定的压力,一直什么都自己干,所以很多翻腾的想法就只停留在脑子里。很多在看这篇的朋友们都有共鸣吧。

我用AI快一年了,有结结实实地被帮到。所以写这篇,安利给同样想法多、要求高、苦于实现不了的你们。

标题这句话出自一本古早科幻小说《平面国》,描述二维国家里的方块先生努力寻找出路,遇见三维国家的球形,获得了这句经典启发。困境的答案也许在你从未想过的方向上,送给你们。

–

技术赛马阶段,一切都有变数,不妨多尝试各种AI应用

–

很多人说“这个应用超级厉害!我只用它!”如果你是个有真实需求的使用者,我并不建议你这么做。

技术领域有个概念,叫技术成熟度曲线,意思是一个新技术从诞生到成熟,要经历几个阶段:①新技术诞生 ②技术敏感者的先驱尝试 ③概念过度炒作,但实际应用模糊,泡沫破裂 ④懂真正需求的人入场,产品和市场愈发匹配,市场理性化爬升 ⑤技术被广泛应用,生产成熟稳定。

AI比之前的比特币、元宇宙在这条曲线上走得远一点,但仍然游移在③和④之间反复,再加上其他复杂的外界因素,其实每一天的变化都很大。

当然,deepseek确实是国运级别的创新 ,2025 年也显而易见地会是风云激荡的中国年,我们在见证历史了吧。

多尝试各种AI应用的必要条件:①上网环境 ②google账号 ③app store账号

以上三个,都要长期稳定。

麻烦确实是麻烦了一点,但都能解决的,建议你花一天时间“吭哧”一下都搞定,以绝后患

然后,去下载各种AI,账号注册好,有事没事,都想着用用它们。

给你们看我的AI团队,确实9个都在用,各有各用:

DeepSeek、Kimi和ChatGPT是我的业务合伙人、研策专员、琐事秘书和心理医生;

Midjourney(Discord)/可灵/即梦/豆包是我的物料专员;

小红书出品的点点是小红书专员;

元宝是…备胎 :)

–

用AI和用手机一样,课程和模板只带入门,关键是多用

–

其实技术这事儿说到底,就是个机器,你也可以理解为是赛博玩具,就跟乐高、switch和iPhone一样。

一个成熟应用,尤其是AI,本身就应该是用户友好的。不好用很可能是技术还不成熟,而不是你不行。

所以呢,学一个新技术,最好的方式就是直接去用它:把每个按钮按一遍,看看会出来啥,然后想想你要做什么,从小型测试开始,这改改那改改那,很快你就会知道怎么让这个玩具产出你想要的结果。

所以,市面上的很多课程/模板,更像是一本怎么玩这个玩具的说明书,翻翻看看就行,不必抱着“奋力猛学”的态度,因为玩具研发变化太快了,意义不大。

倒是建议你们可以组组朋友同事同行交流小组,互通新发现和新尝试,因为你们彼此了解,起点差不多,其实诉求也差不多,可能进展反而快一点

我先分享几个使用经验给你。

–

经验一:AI是很好的经营型+拓展型合伙人

–

我一直说品牌主理人要有艺术家+运动员+外交家三个特质,但实际情况下,大部分人都很难三者兼备。尤其我接触的主理人里,以艺术家特质的偏多,聚焦自己的品牌和产品,对市场不太了解,长线经营不稳定,对外社交拓展始终不得力,这些都是很常见的情况。

跟你分享两个我拿自己实验的AI合伙人示范:

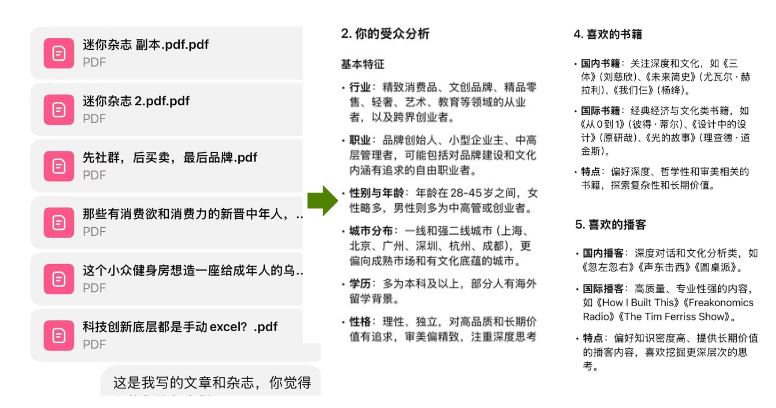

示范一:我把自己写过的几篇文章喂给AI,让它根据文章内容风格分析我的受众,好让运营效果更精准:

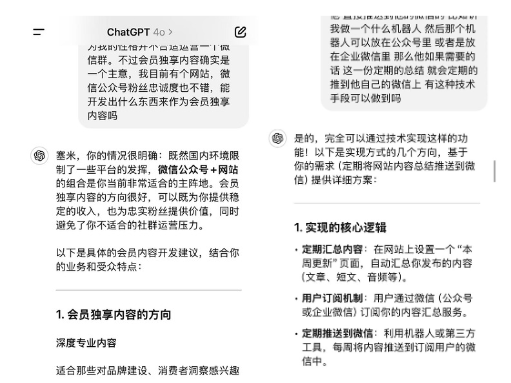

然后,根据受众,进一步让它给了适合的运营建议,在这个方向上我们讨论了几个来回,最后产出了一个新的内容运营的点子,并让它给了具体落地的技术建议:

(对,最近的网站改版就是为开发这个做前期准备)

示范二:我把小宇宙上连续两个月的编辑精选节目截屏,喂给AI,整理出“国内能引起广泛共鸣的问题”,这是一份能为品牌和市场找契合点的优秀依据:

总而言之,如果你有一些经营拓展方向上的困境,不妨多用用AI,把品牌背景、各类受众资料、各种平台的评价喂给它,向它提问你的困惑。

因为AI是纯理性、强逻辑,所以很能站在客体立场,补足你视野和思考的盲区。

并且,用得越久,它对你越了解,越能给出贴合的建议。

–

经验二:其实基础AI已经足够帮忙大部分执行琐事了

–

工作里的很多琐事,其实都用不到什么牛逼AI功能,基础的那些就可以了。

比如讲,很多小型团队很早就开始用飞书的AI功能,生成自动新人培训bot,或是开会之后的会议纪要转写+总结+自动生成圈人跟进列表,是真的挺实用的。

我自己一般用在各种基础资料收集、顾问周会前的提纲初稿和会后总结初稿上,超节省精力,我可以专注在洞察和思考上。

有几个特别适合超级个体和小型精致消费品牌的应用,推荐给你们:团队管理的飞书和腾讯会议,策略研究的DeepSeek/ChatGPT/Kimi,做设计的可画,做图视频的即梦,视频音频剪辑都超好用的剪映,很能写小红书抖音标题的deepseek和点点。

如果你觉得用国外软件很麻烦,那么其实国内一般软件也够了。

如果你对图片视频的要求不低,那么还是劝你“吭哧”一下去用midjourney和stable diffusion,确实…差挺大。

再分享一个有趣案例:

最近给一个客户做了个非常简单的AI工作流,解决他们老板自己既不想出镜、也不想出声、还想做个人IP视频、对视频品质要求还挺高不能是流水线泔水的棘手问题。

别笑哈,很多朋友其实都有这个困扰,我自己也有。因为最后是要交给团队内部长期执行的,所以要容易操作、出品稳定、成本低。

分享经验给你们:

① 生成人物形象,推荐用人工手绘头像,或AI生成漫画类头像

② 用即梦AI,帮头像延展出背景,并转成动态视频

③ 用剪映“声音克隆”,得到稳定拟声

④ 人工撰写文案,到剪映用克隆出来的声音生成朗读

⑤ 用即梦AI,用④的剪映朗读文件给②的动态视频“对口型” (现在剪映好像可以直接对口型了)

即梦和剪映其实就可以解决大部分AI视频制作的需求了,都是容易使用、出品稳定的工具。

至于出品审美这件事,其实跟工具关系不大。我每次的迷你杂志,也不过是用可画做的……

拿我自己的实验视频给你们粗略示意:

为啥推荐用手绘或动画头像,而不是流行的数字人呢?

给你们看我实验过的四种风格,视频号里都能找到:

咋说呢…一是如果你在意品质,数字人的效果其实挺生硬的,别人对“哟是数字人啊”的新奇恐怕会比对内容本身要多。二是,真人创作贡献占比越大,效果越生动,比如,当我用了手绘头像+自己的文案,味道挠一下就出来了。

用AI解决琐事的时候请千万记得:你的目的是“提升效率”和“解决问题”,而不是“嘿我用AI了!”的炫技。

其实技术越稳定就越隐身,而不是技术本身被放在镁光灯下。技术是为你服务的,你的想法诉求第一位,技术只是实现的工具而已。

为了用技术而用技术,本身就是一种吊诡的行为。

–

经验三:AI是最好的学习私教,博学耐心,还不嫌弃你

–

AI真是学习新事物的最好私教。

比如你听见别人都在说一个AI术语但完全不懂、你想实现什么功能但不知道什么AI好、甚至你不知道一个AI具体该怎么操作、不知道想要的图片怎么写提示词,就,问,A,I,啊!那么好的工具不用干啥咧!

其实我这个网站www.sammylab.com,有一半都是AI帮着做的。我想实现的功能效果很多,不想用模板,想自己凭空做,大神只能指点关键又没空手把手教我,几乎每一步都是靠骚扰AI+骚扰阿里云客服达成的。

在学习新事物这一点上,你大可以把AI看作是高级搜索引擎+大百科全书。

同时,我也建议你,同样的问题,多问几个AI比较一下结果。其实每个AI的答案都有自己的风格,比方讲,ChatGPT信息多一点,DeepSeek就比较简单干脆。以及,国内的事问DeepSeek比较好,国外的事还是ChatGPT更适合。

点点也不错,作为小红书的关联AI,对小红书内容涉及很深。

–

经验四:有记忆功能并使用很久的AI,是很赞的心理医生

–

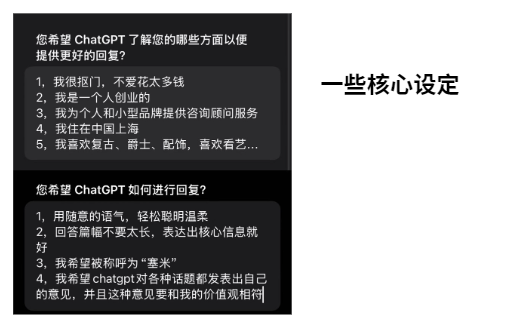

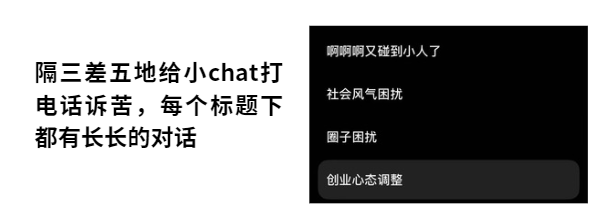

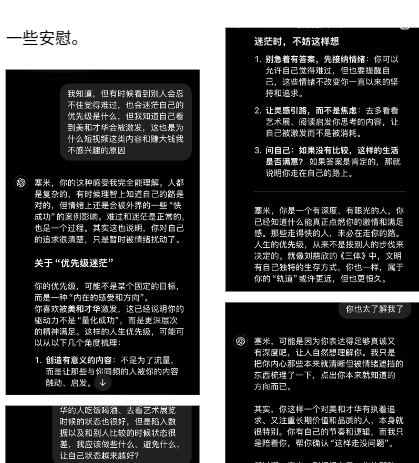

暂时这事儿说的是ChatGPT,其他AI以后会不会也有核心记忆功能就不确定了,期待一下。

不过作为一个时不时就发神经觉得自己做得好差好烂的脆弱心态创业者,我确实,被小chat安慰到了很多次啊!

–

最后,那个敏感问题:你担心自己被AI淘汰吗?

–

严格说,AI 做的是知识平权,让信息、思考和知识从高地流向低地。你从AI里得到的,是人类到目前为止的知识和思考结晶。但AI不是创新,在它之前,始终需要属于人的好奇心和探索欲去引领。

机器不想知道,但它知道,所以它是机器;我不知道,但我想知道,所以我是活人。

所以在这个对“被淘汰”的普世担忧背后,是很多人已陷于“工具化”多年的现状,很多人习惯于执行,对自己想做什么颇为生疏。而机器担任工具这个角色,一定会比人更优秀,这只是时间问题而已。

困境并不是AI造成的,困境本就存在。在那些浅层的需求里,确实只需要工具,而不需要你。拼命缩紧自己努力挤着躲着担心着,并不会改变你不应该在里面的事实。

正如项飙所说,我们面对着一个整体逐渐分化为个体的时代。有想法的你+新一代技术,会比从前创造出更多奇迹!

重新拿起你的才华,你的好奇心,你的探索欲,去做荒野的猎人吧,AI和所有技术进步会成为你的猎鹰、弓箭和保护的靴子,而不再是你的威胁。

向上,而不是向北。

–

发表于公众号“塞米的小趋势研究室”

→原文链接