那天在整理最近几年的咨询报告,发现一件事:

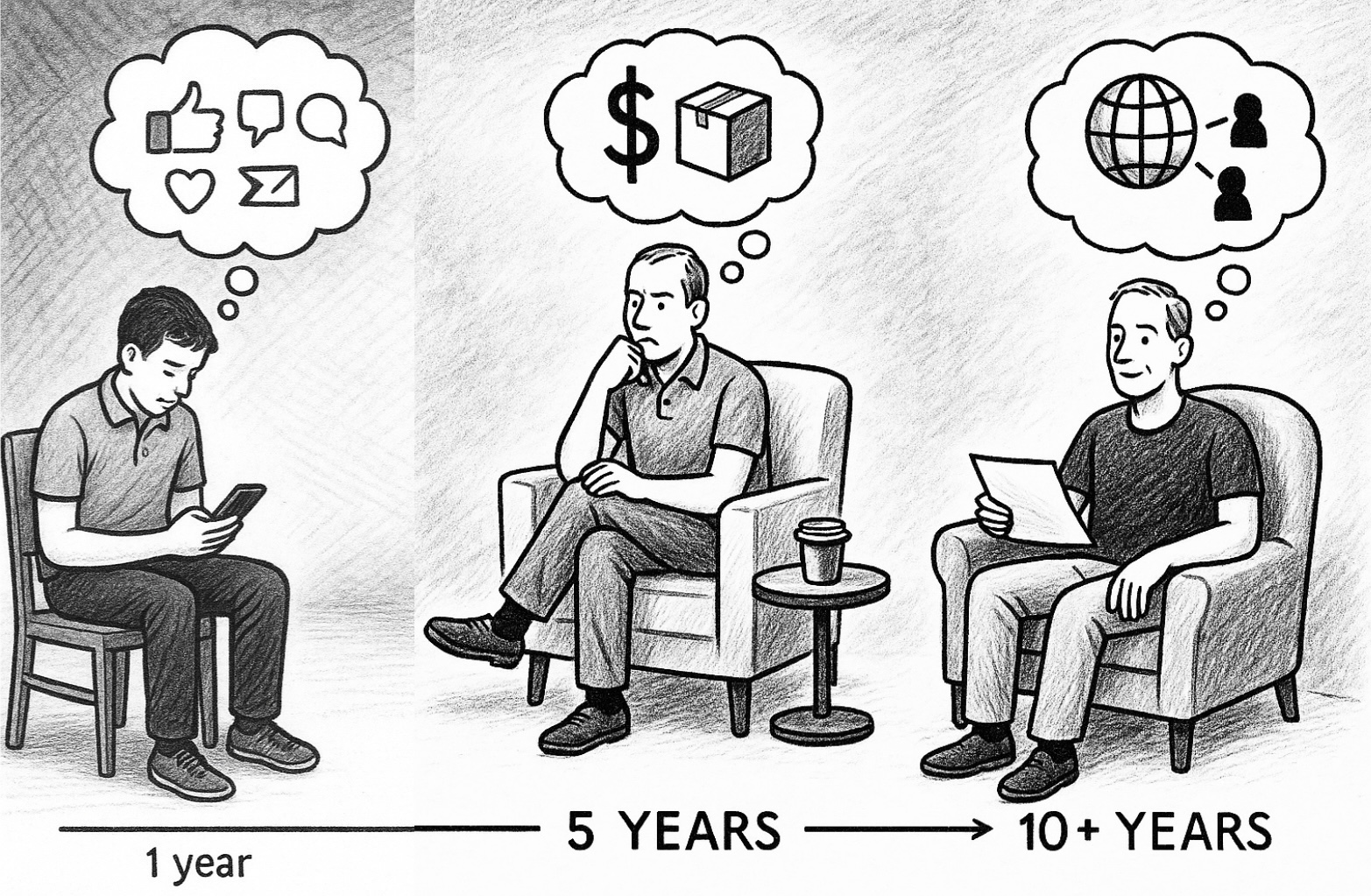

刚开始做生意的人最多的问题是“我做什么好”和“完全没数据”以及“有数据没销量怎么办”。

做了几年的生意的人最多的问题是“成本太高怎么办”和“有几款就是卖不动”以及“哪里能再融个小几百万”。

做了10年以上生意的人最多的问题是“还有什么新的国家地区和线上渠道可以进”和“圈子太固定要不要/怎么触达更多人”和“能不能试试别的产品”。

各行各业都差不多,包括线上生意和线下生意。和规模利润也无关,并不是生意大心就大。更像是在一条路上,刚开始走摇摇晃晃、走到中途前瞻后顾、走到头了找别路的差别。

从上帝视角看,挺感慨的,发了条朋友圈,然后就有人问:怎么才能跨越不同阶段呢?

啊,好问题,想了想,写一篇给你们。

首先,这其实不能说是一个生意人的三种不同阶段,更像是三种生在不同时代的生意人。

十几年前开始做的人,尤其是能一路做到现在的,大多数是踩中某个市场空白点,起步很快,没怎么愁过销量和数据。比如早年接触到舶来文化和消费品,几个人学着自己干,周边人看新鲜纷纷凑过来,过几年有些又遇上淘宝微博的起势,一路都挺顺利,到这几年市场拥挤,惊觉没以前这样轻轻一推就往前,才会产生“要不要看看其他市场或产品”的念头,想要恢复以前的发展速度。

中间几年入场的呢,市场没那么空白,生意也没这么轻轻一推就顺利往前,做出来的产品,难免有些戳中了就好卖,有些戳不中就滞销,而且这两年销售渠道越来越挤,那些滞销的产品就越来越尴尬。各项成本也是这两年突然迅速拔高的,基本盘还不稳的情况下,受影响就很大。有些企图冲破困境的,会积极寻找新的资金,一般都是小几百万,而且以个人投资为主,不太会找机构资金。

这几年(尤其是疫情后)刚刚开始做的,一出来就面对各行各业都饱和竞争的市场,成本高、价格透明、几乎没有空白蓝海市场。对数据、转化和销量的专注焦虑,本质上是起步阶段就难,有些根本启动不起来,启动起来的也是在走一条细细的窄道。

所以很难简单地沿着这一二三个阶段往前走,这是一条时间的河流,不是阶段的。比方讲,最资深的那批人,起步阶段大部分没有经历过对数据和销售的焦虑,而现在正起步的人,到十年左右还会不会需要找新的市场也说不定。况且现在这条河流从上到下全都放缓了,只不过对不同阶段、不同累积的生意人的影响程度不同,所以反应才不同。

怎么往前呢?

我有三个粗略的、直觉的、没有任何数据支撑的建议:成为行家,保持不亏,静待时机。

成为行家比任何运营都要重要。行家的意思是,你用直觉就能知道消费者想什么要什么、供应链能提供什么、什么样的产品能做且能卖,不用额外研究各种报告数据见各种人看各种视频播客文章。很多做得长的品牌其实都是多年行家,比如最典型的manner老板,在开咖啡馆之前已经做豆子做机器做咖啡培训很多年,是老师傅下场。成为行家第一是要足够了解受众,第二是足够了解供应链和同行以及上下游,而这其中又有很多事都是水下的、口口相传的、要靠读空气和揣摩局面去领悟的。如果你刚刚开始做,最早的几年不妨就看做是入门学习,是向行家踏出的第一步,而不是迅速的起量和变现。迅速变现也没什么错,但结束得也快 ,然后你就得继续找下一摊,始终积累不起来。

第二点就是省钱不要亏。是常年不亏啊!这点要强调。这几年其实很少有能搏一把赚大钱的机会了,很多生意(包括成熟的生意)都像踩平衡板一样紧紧张张地维持动态盈亏平衡,小部分时间是赚的,小部分时间是亏的,大部分时间在盈亏线附近上上下下,一年下来算算,马马虎虎地赚了一小点儿 – 这已经很好了!这年头大家日子都是这么过的。

这样踩平衡板,是为了第三点,保持实力,静待时机。近20年了我见过无数一飞冲天的品牌,其实都是敏捷地抓到了几个时代机会,淘宝,微博,后来的抖音,小红书其实也培育了不少闷声发财的隐形富牌。一般在抓到机会之前都有5-7年的累积和蛰伏,然后在机会出现的时候第一个注意到、第一个抓住,嗖一下就起来了。但第一批抓住机会的人,通常是各个行业有经验、有资源、稳定运营的老手,所以中间那不亏的、静待机会的几年,就是让你熬成老手用的(时间长了对手就退了,竞争也会少)。

呐,咋说呢,尽人事听天命,就是这个意思。