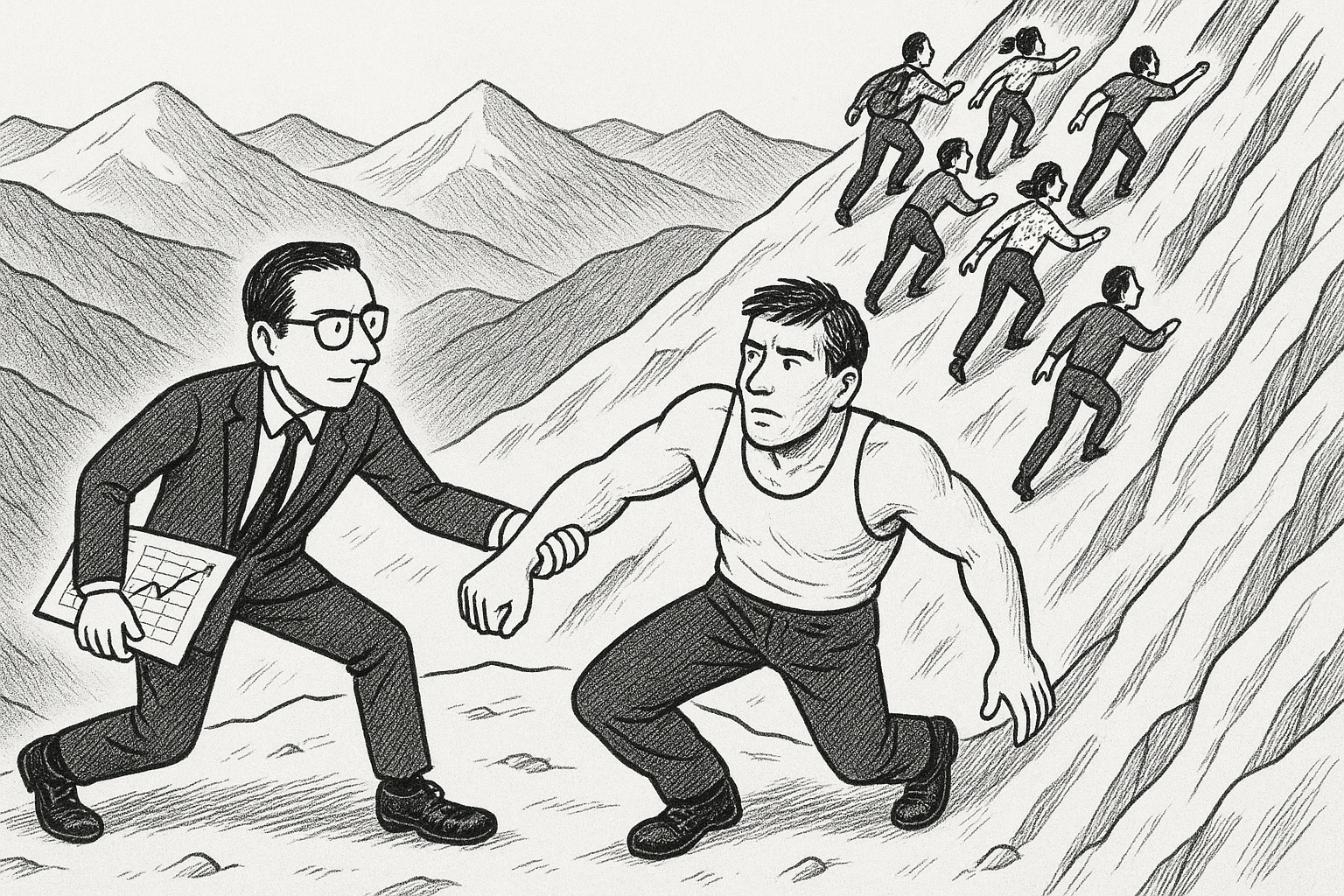

我们正身处一个一定得赢、大家都在努力赢的时代氛围里。

有些人靠硬条件,有些人靠软关系,有些人靠假装,而总有人是靠才华的 – 那种松弛的、一针见血的、让众人顿悟和沉默的才华。

才华是可以爆发式发展的,几年的沉寂和焦灼,然后灵光一现,仿佛踏上风火轮,从此走上了势如破竹的道路;但才华也是脆弱的,会被很多东西抑制住,比如自我怀疑、自我否定和同类竞争压力。

总有一些人,当你明确想赢的时候,表现比平时糟糕得多。不知美时最美,一旦知美,就迅速沉沦,失去最好的竞争优势。

张三丰教张无忌太极剑,问张无忌忘掉了吗?全忘掉的时候就是练成了。你当然要有一个明确的意图,但也要忘掉,让自己可以恣意地美。

以上,以下。

–

01 很多人的下坡转折点是“我要开始努力做个XX了!”

–

在微时做个让人惊艳的东西并不难。你啥也没有,只有一腔来自于生活的灵感和一个模糊但自知正确的方向,然后慢慢地琢磨着做出来,那个东西没有任何束缚和框架,完全出自你和一线的神明。

难的其实是后来。你成功了,想再往上一步,或者至少是保持势头。于是你懂了很多道理:知道了自己在做什么、有谁也在做、他们在做什么、有人拿到了大成就、怎么去拿大成就。这些知识在你脑子里织成一张网,让你觉得紧张:我之前做的对吗?成事秘笈里说之后要怎么做?他们都在做,我要不要也学一学?

你的产品里开始充斥着“该做的八股”,把真正动人的东西挤到了一边,神明呸地一声走了。

这事儿发生在很多有才华的人身上:

歌手只有早年的几首是神作;

艺术家只有最开始的作品被人记得;

内容创作者只有早期作品打动人心传播至远;

品牌只有早年的产品让人赞为传奇心向往之;

而在这些开端之后,当意识到自己“在干什么”和“这事儿也许能做大”之后,灵气就开始慢慢消失,而竞争力也随着慢慢淡去了。在你还没意识到的时候,已经站在了一个漫长下坡的起点。

–

02 松弛,锋利,并有通向远方的意图

–

意图当然是要有的,比如该博多少流量,该获得多少话语权,该谋多少利润,该怎么一步一步扩大。

成为有钱有权的文艺青年是最好的事,比如阿那亚,造自己爱的建筑,揽自己爱的牌子,招自己爱的人做理想主义的活动,奢侈品也找过来投以欣赏和合作,确实生生造了一个乌托邦,改变了一点点世界。

这也并不完全是冰冷的利益 – 如果你有才华,最好是钱和权托着向上爬。黄渤不是说么,没出名的时候身边全是坏人,出名了身边全是好人 – 当然这并不是说下层没有温柔,而是才华这东西太脆弱,经不起粗粝的磋磨。当你往上走,世界忽然变得温柔、美好、讲理、尊重才华,再也不用向别人费力说服,甚至可以放掉意图和谋划,彻底做一个躺平的才华分子,好比李诞。

但向上的路并不能用意图和谋划作为主导,因为你其实并不擅长。

我是说,善谋划者谋划,善关系者关系,善流量者流量,善氪金者氪金。而你,一个以审美、理想、产品和灵光一现为擅长的人,事实上并不擅长那些事情,我见过无数有才华的人以自己厌恶的方式笨拙地做着那些事,心态和才华都迅速下滑。而有个简单的道理是这样的:你做的事情会把你推向同样在做这些事情的人,并以这些事情本身为竞争核心。换句话说,当你从自己的审美/理想/产品/灵光里走出来,努力去做谋划+流量+关系的事,你就站在了这些人的圈子里,在这些你并不擅长的事情上和他们竞争。而他们对产品和内容的轻视,也会影响你。

这就是为什么当你努力去谋划的时候,产品或作品本身就会下滑的核心原因 – 群体价值观会影响你的行为,让你觉得自己的才华,不重要。

所以你要做一个“有意图的才华者”,仍然站在才华者的圈子里,用你擅长的才华去竞争和攀登,而不是做一个“有才华的意图者”,用你不擅长的意图和谋划去竞争(有好些人账都算不明白呐……)。

事实上,对你来说,意图和谋划是让你更松弛、更锋利,而不是反过来让你紧张。就好像张三丰学剑一样,要融入你的模糊的潜意识,而不是成为你要时时提警的戒尺。

从这个意义上来说,李诞确实是一个很好的对标。他向上的意图很明确,但始终在他的才华背后。因为要向上,所以他更松弛、更锋利,而不是更讨好。

–

03 其实平台都希望你的意图大于内容

–

不得不说各大平台在“标签化意图化”这件事上挺推波助澜的。

比如现在大家习惯的一个事儿叫“做账号”,做个小红书、做个抖音、做个视频号、做个B站、做个公众号、做个播客,这些意图是第一位,然后才有“我要做什么”。平台结构先于你存在。

西八,难道正常来讲不是应该反过来吗……你有个什么事儿要说要做,然后找个合适平台?

就好比开店,总是先考虑“我要开个XX店”,然后再给这个店去找合适的位置。“我要做小红书账号”就好比“我要开个万达店”一样荒谬。

事实上如果你确实有一肚子想表达的话、一件你想做的事,实现渠道也大可以打开想象,无非是你喜欢并能长期坚持的形式、能触达到你精准受众的渠道两件事,多的是各种工具能组合达到,剩下的就交给时间和习惯。

所以与其去想做什么平台账号,不如先自由自在地想你要做什么。

–

04 分享几个“让意图靠后”的方法给你

–

让意图靠后并不是件自然而然的事,因为社会风气都是以目标为先,最自然的状态下你也会顺大流去思考。所以“让意图靠后”是要刻意地、努力地、用力地去做的。

讲两个办法给你,一个是我自己用的,一个是给客户用的。

方法一:脑子分两半法

我在做东西的时候,会把自己分成两个角色,一个是理性脑,一个是感性脑。感性脑是主创,理性脑是策划,但最终发布的按钮要感性脑来按。

理性脑负责拟定框架,大到十年大方向、今年具体计划,小到文章/课程/手册/产品的目标策略和转化,就像以前做职业经理人一样,仔仔细细分析算账,条条框框写下来。但写完之后就放远,不再管,冷它几天。

等再看到这份计划的时候,我已经没有那种强烈的控制欲了,甚至有点陌生,就好像另一个顾问给我的建议书一样。

然后,感性脑才出来说话。这时候我只是一个想做东西的人而已,并且有了一份靠谱计划,就不会老是去焦虑方向是不是对、有没有转化。当然感性脑是老板,所以有时我也不听理性脑的建议,留一点自由发挥的空间。

因为你很难让理性和感性同时并存,所以分时段出现是个好主意。有时我甚至会分场景,比如做规划的时候去一个地方,服务客户的时候去一个地方,写文章的时候去另一个地方,这样陌生感会更强一些。

方法二:就当做出来无人问津法

之前服务一个品牌,是个非常有才华的姑娘,但心理压力大,随着业务规模扩大压力越来越大,老觉得做出来的东西不行,后来就真的影响表现确实不太行,得到一些差评,更觉得不行了。找到我的时候很丧气,问怎么恢复状态,要不要把公司关了,云云。

我们尝试了一个办法叫“废产品计划”:就当要尝试的新产品做出来之后不会有人光顾。

从某种意义上来说这确实回到了她最初的状态,小卡拉米一个无人问津,产品大部分都是做给自己和朋友的。心态不同表现就不同,第一批废产品找回了一点灵气,并且明显松弛了很多。后来她们团队每个月都要做一次废产品脑暴,效果很好,团队也开开心心闪闪发光。

很多品牌在发展到一定阶段后,都会掉进一个陷阱,一开始是靠直觉、靠灵感、靠本人气质做出来的,时间久了就开始总结方法、复制套路,然后就慢慢失去了那个最初的味道。所以这个办法,相当于是给自己的创造力留了一道后门:不是摆烂,而是放下“成为某种东西”的执念,回到那个“我就是想做点东西”的状态里。

–

事实上,也许你很快就会发现,只有才华知道你可以赢的那条路,而不是意图;大部分时候,意图和谋划不过是给你自己安全感,可以放心地磨砺才华而已。愿你有一天成为李诞,拥有自己阿那亚。